昨天本该是及时行乐的一天,但我发现:如果“及时行乐”就是做自己喜欢的事,那么其实就是继续过着相同的生活。即使明天世界要毁灭,我的每一天也不会因此发生什么大变化。😅

受到昨日地震的影响,曼谷市中心不少高层公寓出现了损坏,一些办公区的同事今天都坐在一楼地面上办公。

本来打算周四飞一趟曼谷,前几天家属还在问我怎么还不走,催我订机票,我却说不知道为什么,突然不想按原计划立刻去,还是过几天再说吧~

刚好群友提到,去年在台湾 Asia Blockchain Summit 上亮相的印度神童 Abhigya Anand,在两周前就发布过地震预警,又一次“封神”了。😂

看了他的视频内容后,我决定写一篇关于地震和海啸预测的科普随笔,尝试撇开吸引眼球的媒体传播,回归一手信息,从科学角度理解这种“预言”。

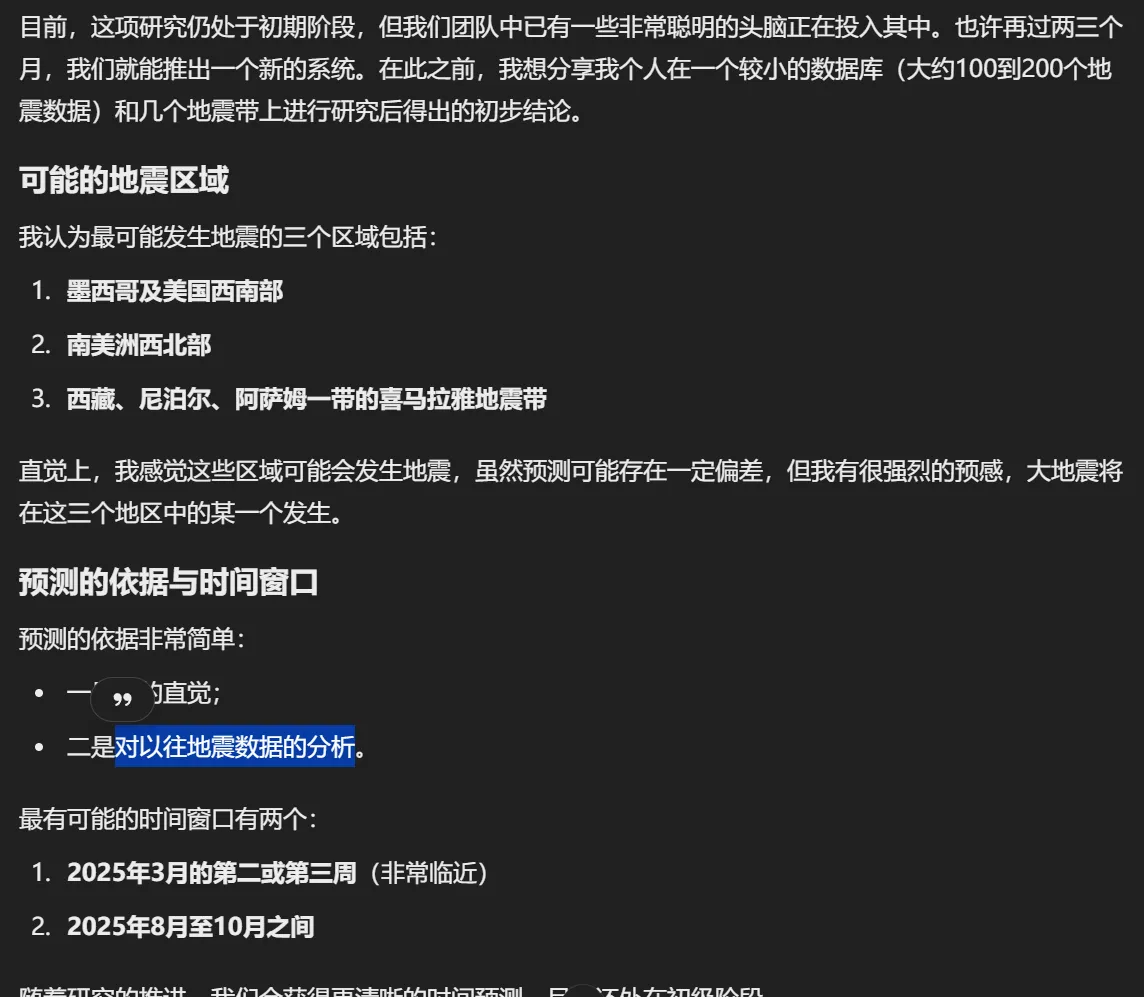

以下是视频部分内容:

在学术范畴内,地震和海啸本身就是通过不同的理论和模型来进行预测的,而 Abhigya Anand 所提到的那些地区,本身就位于地震带上。

不清楚他的研究团队到底做了什么,但应该不太可能深入到研究地层与沉积特征、进行地震波传播与海啸形成模拟的程度。

在 AI 可以作为辅助工具的时代,非专业的研究者更有可能采取的方法,是基于特定领域的研究成果,先总结出可用的模型,再筛选文本与数据,让 AI 协助得出大致结论;有可能,他的团队只是做了最基础的模型,然后结合全球地壳活动状态和历史地震数据,进行简单的归纳分析。

最近,总是遇到一些香港朋友(比如 @SARAHWAGMI)提醒说,7 月 5 日千万不要待在日本,因为龙树谅的漫画《我所看见的未来》中不少预言都已经成真。

《我所看见的未来》通过媒体、YouTube 频道和各类社交媒体传播:

真正的大灾难将在 2025 年 7 月到来!”届时整个环太平洋西侧——冲绳、台湾、香港、菲律宾将遭遇巨大的自然灾害。

😂😂😂

这个在社交媒体上广泛传播的“预言”,被一些人拿来对应南海海槽的地震风险。例如,香港天文台在 2 月发布的科普文章《日本南海海槽的地震风险及其对香港的潜在影响》中提到,如果地震发生,「日本关东至九州一带的太平洋沿岸,有可能面临超过 10 公尺的大海啸」。

如果圈内有朋友移居日本,担心这类风险,那么选择住在福冈是一个不错的选择。

这就像你拿稳定币在 Berachain 上参与 farm 时,选择 BYUSD | HONEY 或 USDC | HONEY 这两个 vault 一样,不能说百分之百安全,但如果这两个都出问题了,那整个生态基本也就完了。

如果是我来写近未来科幻小说,设定发生地在世界上的任何地方,我不会以那种只是通过封面细节“预言”了 311 地震而畅销的漫画为参考,也不会选择像 Abhigya Anand 团队那样的简单归纳分析(因为结论太模糊,只能作为玄学预测,无法作为科幻推演的基础),我会选择日本学术界关于地震和海啸的研究成果,因为那是一个已经发展成熟的研究体系,背后还有一位坚持学术理念多年、凭一战成名的研究者的真实故事。

补充一句,我强烈反对一部分人所持的“科幻中的‘科’已经逐渐失去意义”的观点。在我看来,至少在当下到可预见的未来,正是因为“科学”这一部分的存在,才赋予了这一文学类型潜入人性与科学深水区的可能。主动放弃这一“天命”,无异于自我阉割,失去了灵魂。

日本地震与海啸研究专家——佐竹健治(Kenji Satake)教授的经历就是一个非常好的例子,他是我未来一定会写到的一个人物,也许会出现在某部科普作品中,也可能成为某部科幻小说重要角色的原型。

相比龙树谅在漫画封面上“预言”311东日本大地震所获得的传播度,佐竹教授的研究成果在学术圈外几乎无人知晓。反而是在灾难发生后,其理论价值才被学术界重视;而与此同时,他还遭遇了来自东京电力公司(TEPCO)的“甩锅”行为,被迫走上法庭——在我看来,他才是更值得被传播与记住的人。

2011年3月11日,地震最初呈现出典型的海沟型地震特征,随后三陆南部与宫城沿岸同时破裂,接着海沟一侧发生了缓滑型断层滑动,滑动距离高达50米。最终,这一连锁反应扩展至三陆中部、福岛、茨城地区,最终演变为震级9.0的大地震,引发了福岛核电站事故。

如果向前追溯,早在2002年7月,日本地震调查委员会就发布过一份名为《长期评估》的专业地震预测报告,主张根据历史地震记录与地质学知识,从长期视角评估特定区域未来可能发生大地震和海啸的概率与影响范围。

之后,在针对日本政府与东京电力公司提起的集体诉讼案“福岛核电站诉讼”(简称“生业诉讼”)中,《长期评估》曾作为重要的参考依据,用于追究核灾难的法律责任,并寻求对受害者的救济。

然而在事件初期,由于佐竹教授曾从学术方法的角度对《长期评估》提出过异议,主张应使用其他方法模拟大海啸,东京电力公司试图将他们当初没有进行海啸模拟的决策责任推给他。

但佐竹教授一直坚持的研究路径——通过沉积层分析与理论建模,早已得出当地海啸高度可能超过10米的结论。在福岛核电站事故发生后,他曾被质疑的理论逐渐获得学术界的认可,并在庭审中获得众多学者的支持,成功驳回了东电的推责行为。

正如日本地震学家岛崎邦彦所说:“地震学是一门追求真理的学问,研究者的角色就是要说出别人不愿说的话。仅仅附和他人的观点,作为论文是没有意义的。一个观点是否正确,唯有通过自然展现的事实来验证。”

或许,任何领域的研究都是如此:

含糊其辞的玄学式描述更容易吸引眼球,只要碰巧应验一次,就能轻易“封神”;而系统严谨的科学实证表达却常常被人刻意曲解、挑刺,当事人也往往难以避免撞上现实世界的利益壁垒,被迫不断浪费生命进行形式上的自我证明。即使最终事实和结论完全一致,也往往只能在同温层内获得认同,难以激起更广泛的回响。

尽管“生业诉讼”的判决认定了日本政府与东京电力公司的责任,承认了“海啸的可预见性”,但归根结底,背后仍然是一笔经济账:到底是应该一开始就投入高昂成本,去防御未来万分之一可能发生的灾难?还是选择抱有侥幸心理,等到出了问题再来讨论如何收拾烂摊子,大家一起承担后果?

就像曼谷市中心的高层公寓,由于历史上几乎没有经历过地震,因此鲜少有防震设计,这次受到缅甸地震的影响十分严重,大部分高层建筑都遭遇了严重损坏,连一些价格最昂贵的楼盘也未能幸免。

回到龙树谅《我所看见的未来》中提到的:冲绳、台湾、香港、菲律宾将遭遇巨大的自然灾难。如果对应到海啸的话,那么根据目前已有模型的地震海啸模拟,至少香港不会受到太大影响。

再说回印度神童 Abhigya Anand,把他还原成一个研究者(researcher)来看,他的生活方式其实与许多成果不错的研究者非常相似,撇开那些不科学的部分,总结下来就是:

早起、正念、冥想、干净饮食、保持清醒的头脑,和一群搞研究的人一起做事。

如果能一直做到这些,即使是在 crypto 圈每天玩链上,也一样可以保持良好的状态,提高胜率吧~

至今,人类仍然无法对地震和海啸进行绝对准确的提前预测。根据日本学者的模拟方法,可以相对准确地预估灾难发生的区域和规模,但很难提前很长时间精确预测到具体的时间。因此,在选择住所时,可以参考这些资料,避开高风险区域,并优先选择安全等级较高的住所(例如,根据当地可能发生的大地震级别,在具备抗震或防震设计的建筑中做出权衡)。

然而,对大多数普通人来说,已经在某地定居,要想为了规避未来风险而迁居,往往需要付出难以承受的代价。更现实的做法,还是珍惜当下,过好每一天。